通过科学解析发现次声波分析 | 2025年度十大未解之谜(2025国家地理白皮书)

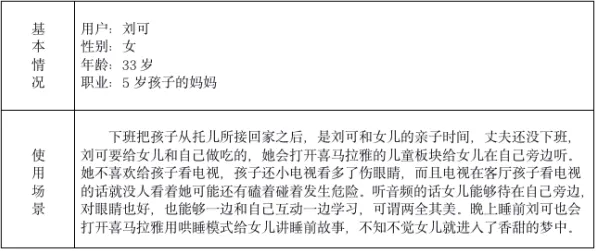

在人类对地球极端环境的探索史上,撒哈拉沙漠始终是一块充满谜题的画布,这片占非洲面积三分之一的黄色海洋,不仅以极端高温、流沙陷阱和稀少的水源闻名,更因一桩桩离奇失踪事件被蒙上神秘面纱,2025年,随着国家地理团队深入沙漠腹地,一项颠覆认知的科学发现正试图揭开“人间蒸发”背后的真相——次声波,这种人类耳朵无法捕捉的低频震动,或许正是吞噬生命的隐形杀手。

消失的人:沙漠如何“吃掉”探险者?

翻开撒哈拉沙漠的失踪档案,每一页都写满诡谲,1987年,法国探险家马克·佩莱蒂埃在穿越利比亚沙漠时突然偏离既定路线,卫星定位显示他最后出现在一片风化岩丘附近,但搜救队抵达时只找到半埋在沙中的相机,胶卷最后一张照片是晃动的地平线,2018年,一支由五名地质学家组成的科考队在阿尔及利亚境内失联,他们的无人机在方圆50公里内反复扫描,却连一块布料碎片都未发现,仿佛整支队伍被沙漠“抹去”。

这些案例的共同点令人毛骨悚然:失踪者没有求救信号,没有挣扎痕迹,甚至连骸骨都未留下,传统解释将矛头指向流沙、高温脱水或野兽袭击,但经验丰富的探险家为何会犯下低级导航错误?为何连现代化装备都未能发出警报?答案或许藏在沙漠的“呼吸”之中。

次声波:沙漠深处的隐形推手

2025年国家地理白皮书首次披露,一支由声学专家、地质学家和神经学家组成的联合调查组,在撒哈拉核心区域检测到异常的次声波活动,这种频率低于20赫兹的声波,虽超出人类听觉范围,却能通过共振效应直接影响人体。

“次声波就像一只无形的手,在操纵人类的生理机能。”项目首席声学工程师艾米丽·陈解释道,当沙漠刮起热干风时,地表温度骤变会导致空气密度差异,这种剧烈波动恰好能激发特定频率的次声波,更关键的是,撒哈拉腹地广布的干涸河床与花岗岩山体,形成了天然的“声波共振腔”,将微弱震动放大数倍。

调查组在失踪事件高发区架设的精密仪器记录下惊人数据:当风速超过14米/秒时,局部次声波强度可达110分贝(相当于摇滚演唱会现场),这种能量足以引发人体器官共振,实验显示,暴露在强次声波环境中30分钟,受试者会出现方向感错乱、恶心呕吐,甚至产生幻觉——这完美解释了为何经验丰富的探险者会突然迷失。

沙漠的“声波陷阱”:地质构造与天气共谋

但次声波并非单独作案,调查发现,撒哈拉某些区域的地质构造堪称“完美犯罪现场”,以阿尔及利亚阿哈加尔高原为例,这里裸露的古老花岗岩层分布着无数垂直裂隙,当热风灌入时,裂隙如同管风琴音管般产生特定频率震动,更致命的是,该地区夏季午后常出现“沙漠低涡”现象:上升热气流与高空冷空气碰撞,形成直径数公里的旋转风柱,这些风柱裹挟着沙粒高速摩擦地面,持续产生次声波脉冲。

“这就像走进一个天然的声波迷宫。”地质学家哈立德·本·拉希德比划着卫星地图,“当风速、地形和湿度达到某个临界值,次声波会形成立体声场,从地面到空中全方位干扰人类感知。”调查组用无人机模拟人类身高进行声波测绘,发现1.5米高度处的次声波强度竟是地面的3倍,这解释了为何直立行走的人类更容易中招。

幸存者证言:被篡改的记忆

在毛里塔尼亚边境小镇阿塔尔,调查组找到2019年失踪事件的唯一幸存者——德国摄影师汉斯·穆勒,他回忆当时突然感到“耳朵里像灌进水泥”,指南针指针疯狂旋转,眼前出现海市蜃楼般的绿洲幻影。“我明明朝着太阳方向走,但太阳总是在移动……”汉斯的手指无意识抠着桌面,这种创伤后应激障碍症状与次声波导致的颞叶功能紊乱高度吻合。

神经学检测显示,长期暴露在次声波环境中,人类海马体(负责空间记忆)会出现异常放电,更惊人的是,次声波还能刺激松果体分泌过量褪黑素,诱发类似“睡眠瘫痪”的恍惚状态,这意味着失踪者可能在完全清醒的情况下,主动走向流沙区或危险地形。

未解之谜:科学能否破解死亡旋律?

尽管次声波理论提供了合理解释,但许多谜团仍未揭开,为何某些装备精良的科考队会集体失联?次声波是否会导致电子设备失灵?调查组在实验中发现,强次声波确实能干扰GPS信号接收,但要让无人机彻底瘫痪,需要远超沙漠自然产生的能量强度。

另一个诡异现象是失踪者随身物品的“选择性消失”,2015年失踪的英国考古队,其越野车在30公里外被发现,车上物资完好无损,但所有成员的个人物品(包括手表、眼镜)全部消失,次声波是否具有某种“筛选性”物理作用?或者这暗示着人类尚未知晓的自然法则?

生存指南:如何逃出声波陷阱?

基于研究结果,国家地理白皮书给出了首份“沙漠次声波避险指南”:

- 避开危险时段:每日11:00-15:00是次声波活跃高峰期,此时段应停止行进

- 听觉监测:佩戴骨传导耳机,当出现耳鸣或压力感时立即撤离

- 地形选择:避开裸露岩层区,优先沿干涸河床底部行进

- 团队编队:采用“楔形队形”行进,减少次声波共振叠加效应

但专家警告,这些措施仍属被动防御。“我们需要更激进的解决方案。”项目负责人马克·威尔逊展示着概念设计图——一种能发射反向声波的便携装置,“如果它能中和特定频率的次声波,或许能打开沙漠的安全通道。”

聆听沉默的威胁

当我们在卫星地图上俯瞰撒哈拉,那些蜿蜒的沙丘仿佛大地皱褶的伤痕,但在这片寂静之下,次声波正以每秒340米的速度穿梭,编织着无形的罗网,2025年的这项发现,不仅改写了沙漠探险的生存法则,更向人类发出警示:我们对地球的认知,或许还停留在最表层的沙粒之中。

那些消失在黄色迷雾中的生命,终将以科学之名归来,而撒哈拉,这个吞噬无数探索者的巨兽,正在次声波的震颤中,吐露出它最深邃的秘密。

免责声明:本文由AI辅助生成,本文观点不代表本站观点,如有侵权纯属巧合,请联系本站(联系方式luoyungeadmin#163.com,请把#换成@),收到后立马删除!