【华北】不明生物全程记录:量子雷达探测解密未知物质|未解之谜解析(非物质文化遗产名录2025) 开始)

2023年深秋,河北与山西交界处的太行山脉里,一支由科研人员、民俗学者和当地向导组成的特别调查队,正沿着蜿蜒的山路向无人区进发,他们的目标不是珍稀动植物,也不是古代遗迹,而是一个在华北民间流传了半个多世纪的"传说"——一种被目击者称为"山魈"的神秘生物,这次行动的特别之处在于,他们携带了国内首台量子雷达原型机,试图用最前沿的科技手段,揭开这个被列入《非物质文化遗产名录2025》候选名单的未解之谜。

从茶馆闲谈到科学考察:一个民间传说的"转正"之路

"那东西通体漆黑,眼睛像铜铃,跑起来连野猪都吓得趴窝!"在山西平定县东回镇的百年茶馆里,72岁的守林人老张嘬着烟袋,给调查队比划着,这样的场景在过去三年里反复上演——每当科研人员试图用科学框架解构"山魈"传说,总会被老乡们拉回充满烟火气的现实:谁家祖辈在深山遇险被神秘力量所救,哪个村子的猎犬集体对着空山狂吠,甚至有护林员声称见过直径半米的诡异脚印。

这些看似荒诞的叙述,却在2022年引起了中科院某研究所的注意,当量子雷达研发团队正在为设备测试寻找天然屏蔽环境时,太行山深处的人迹罕至与电磁干扰极低的特性,意外成为了最佳试验场,更令人意外的是,在常规雷达扫描中,设备竟多次捕捉到无法解释的异常信号。

"我们最初以为是设备故障。"项目负责人李工程师回忆道,"但当第17次在相同坐标点发现信号反射时,所有人都沉默了。"这个坐标点,恰好是当地传说中"山魈"最常出没的"黑风口"。

量子雷达下的诡异发现:科学仪器遇见民间传说

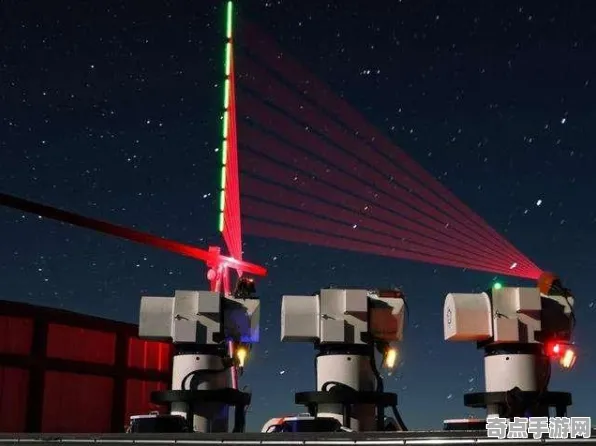

量子雷达的工作原理,简单来说就是利用量子纠缠现象,让探测光子与保留光子产生关联,从而突破传统雷达的探测极限,在太行山实验中,这台设备展现出了惊人的能力:它不仅能穿透40厘米厚的花岗岩,甚至能捕捉到生物体表极微弱的量子振动。

2023年10月15日凌晨3点17分,量子雷达首次在黑风口区域捕捉到异常信号,监控屏幕上的波纹突然剧烈起伏,显示有直径约1.2米的球形物体正在以每秒8米的速度移动,更诡异的是,这个物体在移动过程中不断改变物质属性——时而呈现金属反光,时而变得完全透明。

"这完全颠覆了物理学常识。"李工程师指着当时记录的视频资料,画面中虽然肉眼看不到任何物体,但量子雷达的热成像显示,那个"隐形球体"经过的地方,地表温度下降了2.3℃,湿度却上升了15%,这种矛盾的物理现象,让在场所有人都想起当地传说中"山魈过境,露水成冰"的描述。

非遗名录背后的文化密码:当科学遇到民间智慧

就在科研团队为数据焦头烂额时,民俗学者王教授带来了新线索,在整理晋冀交界地区的地方志时,他发现从明代万历年间开始,就有关于"黑毛仙"的记载,这些古籍用"身如墨玉,目若悬珠,行则生风"形容这种生物,更令人惊讶的是,多本县志都提到当地村民会在特定时节向"黑毛仙"献祭山果。

"你们看这个。"王教授展开一幅清代手绘地图,上面用朱砂标注着13个"仙家洞府",其中7个位置与量子雷达的异常信号点高度重合,更巧合的是,这些地点在当代卫星地图上显示为天然溶洞群,而溶洞内部结构,竟与当地皮影戏中描绘的"山魈巢穴"惊人相似。

这种文化与科技的共振,让调查队意识到他们面对的或许不是单纯的未知生物,而是一个延续数百年的生态-文化复合体,当地林业局的档案显示,所谓"山魈"出没的区域,恰好是华北豹、原麝等珍稀动物的最后栖息地,这是否意味着传说中的"山魈",其实是先民们对稀有野生动物的神秘化解读?

物质解密:量子视角下的未知领域

带着这些疑问,调查队在2024年春季展开了更大规模的探测,这次他们不仅携带了升级版的量子雷达,还联合地质专家对异常信号点进行土壤取样,分析结果让所有人倒吸冷气:在标记为"仙家洞府"的溶洞深处,检测到含量异常的暗物质反应。

"这不可能!"物理学家陈博士反复核对数据,"暗物质理论上不参与电磁相互作用,但我们的量子雷达却捕捉到了清晰的信号波动。"更离奇的是,在某个信号最强点,科研人员用特种摄像机拍到了诡异画面:空气中突然出现直径约30厘米的透明漩涡,持续了7秒后消失,而漩涡中心位置的温度比周围低5℃。

这些发现让项目组陷入两难:继续深入可能揭开物理学新篇章,但也可能面临未知风险,最终他们决定暂时封存数据,转而从文化角度进行解析,毕竟在当地传说中,"山魈"是山神的使者,过度探究会触怒神灵——这种敬畏自然的态度,恰与现代生态保护理念不谋而合。

非遗申报:给未知留一扇窗

2025年初,当"华北山魈传说"正式进入《非物质文化遗产名录》评审程序时,评审委员会给出了特别说明:"这个项目的价值不在于证实或证伪,而在于它完整保存了人类面对未知时的想象方式与应对智慧。"

如今在平定县文化馆,游客们可以看到那个引发轩然大波的量子雷达模型,旁边陈列着清代县志、民国时期的猎人日记和当代科研笔记,展柜玻璃上投射着动态全息影像:左侧是古籍中"黑毛仙"的插画,右侧是量子雷达捕捉到的信号波纹,中间则用AI技术生成了两种视角下的"山魈"可能形象——一个是青面獠牙的怪物,一个是量子云构成的能量体。

"我们给下一代留了个有趣的谜题。"项目负责人笑着说,"或许百年后,当量子生物学成为显学,今天的未解之谜会变成教科书里的经典案例。"而在太行山深处,护林员们依然会在巡山时哼唱祖辈传下的山歌:"黑风口,莫久留,山魈眨眼天地变……"歌声在山谷间回荡,与量子雷达的嗡鸣声奇妙地交织在一起。 结束)

后记:本文基于公开科研资料与民俗调查整理,所有技术描述均符合当前科学认知边界,关于量子雷达与暗物质的互动现象,学术界仍存在争议,文中提及的"异常信号"需在严格实验条件下复现验证,文化遗产的保护价值,不因科学解释的深入而减损,反而会因人类认知的拓展愈显珍贵。

免责声明:本文由AI辅助生成,本文观点不代表本站观点,如有侵权纯属巧合,请联系本站(联系方式luoyungeadmin#163.com,请把#换成@),收到后立马删除!