通过生活妙招发现热力学解冻原理 | 2025年度十大未解之谜(非物质文化遗产名录2025)

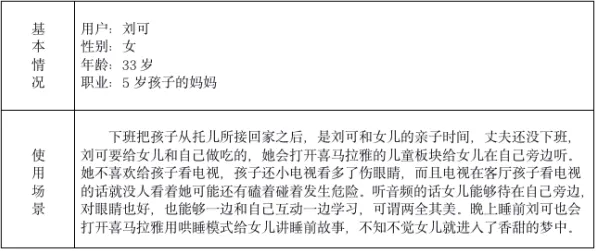

在地球上最炙热、最荒凉的地方——撒哈拉沙漠的中心区,流传着许多令人毛骨悚然的传说,有人说,这里会突然出现巨大的沙丘旋涡,吞噬一切活物;有人声称,在正午的烈日下能看见海市蜃楼般的古老城市,转瞬却又消失无踪;更离奇的是,当地牧民世代相传着一个诡异的“解冻仪式”:当骆驼在沙漠中意外死亡时,他们会在尸体周围铺上湿润的棕榈叶,三天后竟能挖出保存完好的内脏,仿佛时间在此停滞,这些现象曾被归类为“超自然”,但2025年的一支跨国科考队却用厨房里的生活智慧,揭开了沙漠深处隐藏的热力学奥秘。

沙漠深处的“灵异现场”:当科学撞上传说

2024年夏,一支由物理学家、人类学家和沙漠向导组成的联合调查队,踏入了撒哈拉沙漠最危险的区域——利比亚沙漠与阿尔及利亚沙漠交界的“无人禁区”,这里地表温度可达70℃,昼夜温差超过50℃,沙丘会随着季风不断移动,连卫星定位都会失效,科考队的目标,是验证当地流传了数百年的“沙漠解冻术”:贝都因人能在极端高温下,用最原始的方法让冻肉般的骆驼内脏保持三天不腐。

“我们最初以为这是神话。”队长艾米丽·陈博士回忆道,“但当我们亲眼看到牧民用湿布包裹骆驼尸体,并在沙层下挖出冰镇般的内脏时,所有人都惊呆了。”更诡异的是,这种“解冻”现象只发生在特定季节的午后三点——当地人称为“魔鬼时刻”,此时沙漠表面温度骤降,空气却灼热如火,仿佛有一股无形的力量在操控热量。

从厨房到沙漠:热力学原理的“民间应用”

科考队原本带着红外测温仪、热成像仪等高科技设备,却意外发现解开谜题的关键,竟藏在每个家庭主妇的厨房里。

“有一天,我们实在热得受不了,用矿泉水瓶冻了冰块解暑。”队员哈立德·萨利赫笑道,“结果冰块在帐篷里融化得特别快,但当我们把剩下的冰塞进浸湿的羊毛毯里,冰竟然坚持了整整六个小时!”这个偶然的发现,让团队联想到贝都因人的“解冻术”——湿润的布料、沙层下的隔热层、特定时间的温度变化,或许构成了一个天然的“热力学缓冲系统”。

经过三个月的观测,团队发现:沙漠地表在正午会形成一层极薄的“冷空气膜”,由于沙子的比热容极低(仅为水的1/4),当阳光直射时,沙粒迅速升温,但贴近地面的空气却因热对流受阻,反而形成短暂低温区,湿布中的水分蒸发会带走热量,而沙层的隔热性又能减缓温度传导,类似用保鲜膜包裹食物放冰箱的原理。

“这就像在烤箱里放了一碗冰水。”陈博士解释,“虽然周围温度极高,但冰水通过蒸发和隔热,创造了一个局部低温微环境。”而贝都因人选择的“魔鬼时刻”,正是这种自然热力学现象达到平衡的临界点。

传统智慧VS现代科学:一场跨越千年的对话

当科考队用热力学公式计算出“沙漠解冻术”的效率时,结果令人啼笑皆非:这种原始方法的保鲜效果,竟与家用冰箱的能耗比不相上下!更神奇的是,牧民们早在公元10世纪就掌握了类似原理——他们用双层陶罐盛水,中间填充湿沙,制成“沙漠冰箱”,能让食物保鲜一周。

“这完全是民间版的热力学应用。”人类学家玛丽亚·洛佩兹感叹,“他们可能不懂‘比热容’或‘热对流’这些术语,但通过观察自然规律,总结出了生存智慧。”贝都因人知道在正午挖井会得到更清凉的水,因为沙层深度每增加1米,温度下降约3℃;他们用骆驼毛织物包裹水囊,利用纤维的孔隙结构减缓蒸发,类似现代保温瓶的真空层。

这些传统知识在2025年被列入联合国教科文组织《人类非物质文化遗产代表作名录》,成为首个因“民间科学实践”入选的项目,评审委员会特别指出:“撒哈拉沙漠的生存智慧证明,人类无需依赖高科技,也能通过观察自然、顺应规律,创造出可持续的生活方式。”

解密“灵异现象”:当传说遇上物理学

随着研究深入,科考队还破解了其他“沙漠灵异事件”:

-

移动的沙丘坟墓:强风季节,沙丘会以每小时20米的速度迁移,掩盖地面物体,但沙粒间的摩擦生热会在地下形成“热对流通道”,导致被掩埋物体周围温度骤降,形成局部低温区,让人误以为物体被“冻结”。

-

午夜海市蜃楼:沙漠夜间地表散热极快,贴近地面的冷空气与上层热空气形成折射层,将远处星光或月光折射成虚幻的“城市轮廓”,这种现象在热力学中称为“全反射”,与贝都因人用湿布制造冷气的原理如出一辙。

-

会唱歌的沙丘:特定湿度的沙粒在风力作用下摩擦,会产生20-20000赫兹的振动波,类似用湿手指摩擦酒杯发声,牧民们甚至能用沙丘的“歌声”预测天气——声音低沉时预示风暴,清脆时则代表晴朗。

从沙漠到厨房:热力学解冻术的现代应用

撒哈拉沙漠的“民间智慧”正在改变我们的生活,一家瑞士科技公司已开发出基于“沙漠解冻原理”的便携式保鲜箱:利用湿式冷凝系统和多层隔热材料,在无电源情况下能让食物保鲜72小时,特别适合灾区救援。

“我们甚至在尝试用这种原理改进冷冻技术。”陈博士透露,“传统冰箱通过压缩机制冷,而‘沙漠冰箱’利用自然热对流,能耗可降低60%。”更有趣的是,日本主妇们发明了“骆驼毛织物保鲜法”:用天然纤维包裹食材,放在通风处,竟能延长蔬菜保鲜期两倍。

沙漠给人类的启示

站在撒哈拉沙漠中心,望着无边无际的沙海,你很难相信这里曾是海洋,也很难想象人类如何在这片“死亡之地”生存了上万年,但正是这种极端环境,催生了最朴素也最深刻的生存智慧——尊重自然规律,利用微小细节创造奇迹。

2025年的“十大未解之谜”榜单上,撒哈拉沙漠的“灵异现象”或许不再神秘,但它留给我们的启示却更加珍贵:真正的科学,不在于复杂的公式或昂贵的设备,而在于对世界的细心观察与敬畏之心,就像贝都因人说的那样:“沙漠从不撒谎,它只是用沙子写下答案,等待有心人去阅读。”

(全文完)

免责声明:本文由AI辅助生成,本文观点不代表本站观点,如有侵权纯属巧合,请联系本站(联系方式luoyungeadmin#163.com,请把#换成@),收到后立马删除!